„Am Anfang stand die Konfrontation. Wir sind nicht den leichten Weg gegangen“ (Teil 1)

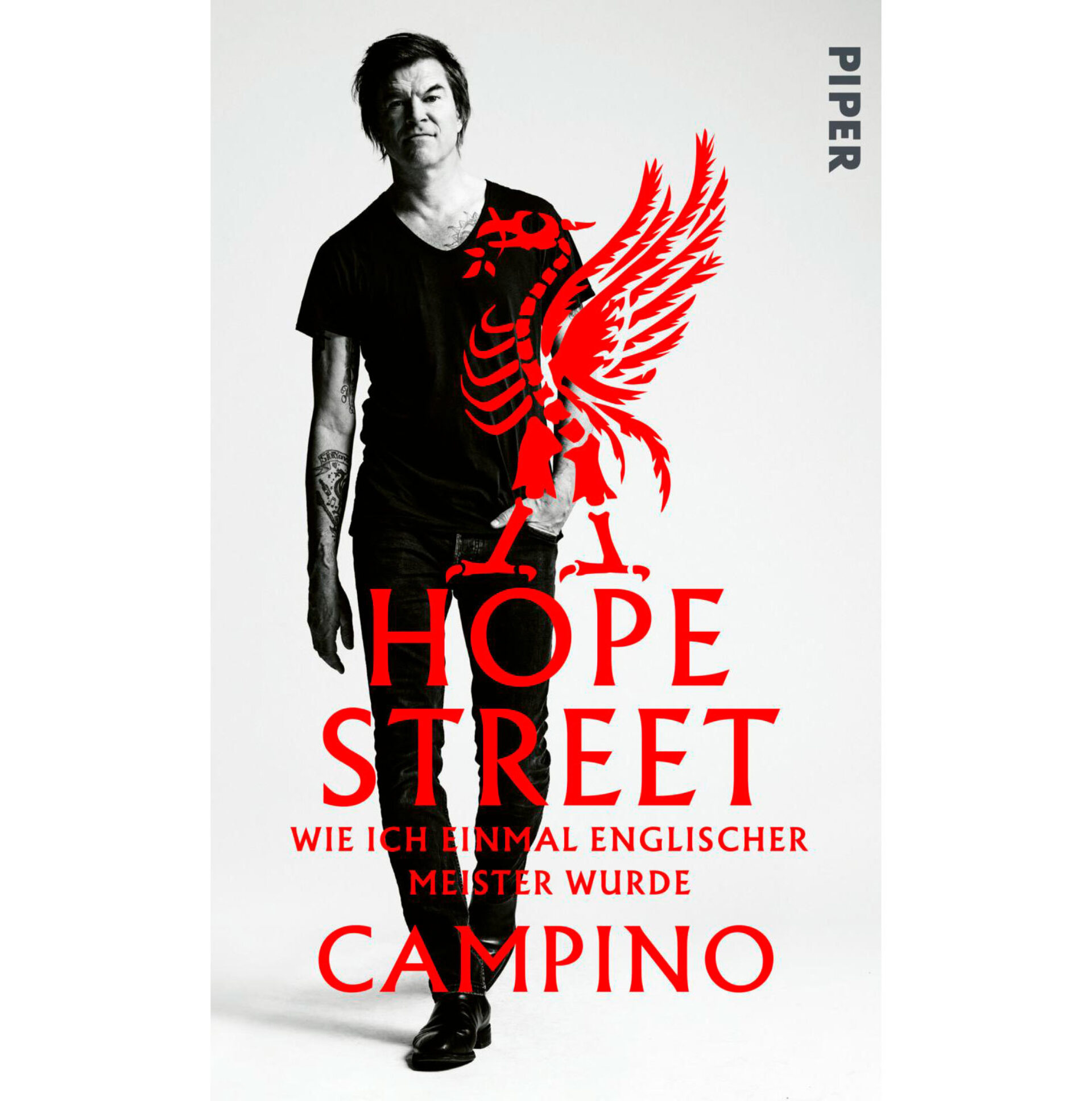

Es ist nicht üblich, dass in dieser Rubrik Mitglieder der Toten Hosen interviewt werden, denn es geht ja um die Freunde des Hauses, nicht um das Haus selbst. Doch es ist auch nicht üblich, dass ein Mitglied der Toten Hosen ein Buch schreibt. Genau das aber hat Campino getan: Sein Erstlingswerk „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ ist vor kurzem im Piper Verlag erschienen und konnte sich direkt auf Platz 1 der renommierten Spiegel-Bestsellerliste platzieren. Und der Soundtrack zum Buch, das neue Hosen-Album „Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound Of Liverpool“ steht ebenfalls in den Startlöchern.

Genügend Gründe also, um hier mal eine Ausnahme von der Regel zu machen und einen aufstrebenden Newcomer der Autorenszene zu interviewen: Andreas Frege aus Düsseldorf. Der empfängt den Fragesteller gut gelaunt in seiner Berliner Wohnung und hat einiges zu erzählen, weshalb das folgende, sehr ausführliche Gespräch in zwei Teilen erscheint. Im ersten Teil soll es vor allem darum gehen, wie alles begann. Campinos deutsch-englische Familiengeschichte ist ein wichtiger Teil seines Buchs und muss natürlich auch hier zur Sprache kommen. Es ist nicht zuletzt die Geschichte einer Kindheit in Mettmann, die irgendwann von Punkrock heimgesucht wurde und in der Gründung von ZK und schließlich den Toten Hosen mündete. Vorhang auf!

Lieber Campino, du hast kürzlich dein erstes Buch „Hope Street“ veröffentlicht. Wie es sich als Buchautor gehört, gehst du damit auch auf Lesereise. Die ersten Lesungen hast du gerade hinter dich gebracht. Wie war es bis jetzt? Für dich ist das ja eine völlig neue Disziplin.

Das war bisher sehr, sehr schön. Es ging im Berliner Ensemble los. Ich war noch ein bisschen nervös, weil es meine erste Leseabenderfahrung war. Deshalb war die Erleichterung riesig, dass das Publikum die Sache so gut angenommen hat. Aber als ich dann so richtig warm geworden war und dachte „Jetzt lege ich hier voll los!“, wies mich der Moderator darauf hin, dass ich nur noch vier Minuten Zeit hätte. Ich hatte das Timing völlig versemmelt, mir die Höhepunkte bis zum Schluss aufbewahrt, den ich dann gar nicht mehr bringen konnte. Im Endeffekt war das aber egal, den Leuten hat es ja gefallen. Ich konnte die Zeiteinteilung bei den nächsten Abenden dann auch korrigieren. Man bekommt ein immer besseres Gefühl dafür, was man den Leuten an Länge und Strecke beim Zuhören zumuten kann. Wie lange können sie sich konzentrieren? Wann ist es besser, mit Kuddel wieder ein Stück Musik zu spielen? Wenn ich spüre, dass den Besuchern eine Lesepause gut tut, singe ich etwas und Kuddel spielt dazu Gitarre. Es ist eine große Erleichterung, dass er so oft dabei ist, weil ich mich durch ihn sicher fühle. Da ist einfach ein Freund, auf den ich mich verlassen kann. Er hilft mir sehr durch seine Präsenz und natürlich freut sich auch das Publikum immer, wenn wir zusammen etwas spielen. Das ist eine top Kombo. In Erfurt musste ich aber ohne Kuddel antreten und habe ein Halbplayback-Tape abgespielt, also nur Musik, ohne Gesang. Ich habe dazu dann live gesungen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, das war wirklich neu. Dieser „Kampf“ Mensch gegen Maschine war auch echt seltsam. Wenn du dich da einmal verhaust, wirst du gnadenlos abrasiert.(lacht) Dann musst du wie ein Jockey versuchen, dem Pferd hinterherzurennen und noch aufzuspringen. Und das klappt selten.

Auf Lesereise: Campino im Berliner Esemble

Ging denn alles gut?

Eigentlich schon, nur bei „You’ll Never Walk Alone“, dem letzten Stück, ist es mir tatsächlich passiert … Kuddel und ich hatten vorher im Studio für das Hörbuch eine Version dieses Songs aufgenommen, die wirklich sehr, sehr langsam ist. Um mal was anderes zu machen als bei Tote Hosen-Konzerten. Diese Version war eben auf dem Tape. Aber wenn wir zusammen live spielen, ist Kuddel ja normalerweise neben mir. Wir haben dieselbe Anspannung und steigern meistens entsprechend das Tempo. Jetzt war er aber nicht da und diese langweilige, alte Maschine hat dieses mir in diesem Moment schlaftablettenmäßig vorkommende Stück abgespielt. Ich war so nervös, dass ich mit dem Timing nicht hingekommen bin. Ich stieg versetzt ein. Im ersten Moment hörte sich das vielleicht nicht falsch an, wenn auch äußerst interessant und irgendwie asiatisch angehaucht.(lacht) Doch dann hat es mich irgendwann komplett rausgeworfen.

Ich glaube, dem Publikum hat diese Stelle am allerbesten gefallen - die Leute haben gejohlt und sich darüber schiefgelacht, dass ich gescheitert war. Interessante Erfahrung.

Letztlich haben sie den Versuch aber total gewürdigt. Ich glaube, sie fanden es zehnmal besser, dass ich durch die Gesangseinlagen auch eine musikalische Farbe drin hatte.

Elbphilharmonie Hamburg: Campino mit Kuddel auf der Lesereise zu „Hope Street“

Wie war es generell für dich, ein Buch zu veröffentlichen, gerade auch im Vergleich zu einer Albumveröffentlichung?

Das ist auf jeden Fall eine andere Angelegenheit. Es gibt bestimmt Parallelen, aber die Bücherwelt unterscheidet sich doch sehr von der Musikwelt. Da läuft alles ein bisschen beschaulicher ab. Man gibt zumindest vor, dass es mehr auf die Inhalte ankommt und dass ein gutes Buch nicht nur über die Verkaufszahlen definiert wird. So werden zum Beispiel auch Buchpreise verliehen für besonders interessante Sachen, die der Öffentlichkeit möglicherweise komplett entgangen sind. Da weht schon ein anderer Geist. Im Rahmen meiner Gespräche und Interviews zum Buch bin ich auch mit neuen Leuten zusammengekommen, die eher in Sachen Literatur unterwegs sind, im Feuilleton arbeiten und Musik eher weniger auf dem Schirm haben. Das hat schon mal für eine Erfrischung gesorgt. Das Buchschreiben ist ein für mich bisher unbespieltes Feld. Ich habe mir einen Versuch erlaubt, aber ob es klappen würde oder nicht, war für mich nicht kriegsentscheidend. Von Berufs wegen bin ich ja mit der Band unterwegs und da werde ich von den Kritikern auch ganz streng gemessen. Beim Arbeiten an einem Album und an Songtexten stehe ich anders unter Strom. Die Zeit des Schreibens war einfach schön. Ich hatte mir das immer so vorgestellt, mich dafür zurückzuziehen, vielleicht nach Spanien oder nach England. Oder auch nach Bayern in eine Berghütte. Ein paar Wochen ganz konzentriert sein, mich ausklinken und in meine eigene Gedankenwelt eintauchen. Teilweise ist mir das auch ganz gut gelungen. Irgendwie habe ich es geschafft, keine Erwartungshaltung an mich heranzulassen und mich nie gefragt, wen das interessieren könnte.

Diese Ängste sind alle erst aufgetaucht, als ich das Buch abgegeben hatte. Erst dann gingen die Sorgen los. Fragen wie „Wer soll den Scheiß eigentlich lesen?“.

Wenn du schon seit Langem die Vorstellung hattest, dich zurückzuziehen, um ein Buch zu schreiben, dann hast du also die Idee eines Buchs schon eine ganze Weile mit dir herumgetragen?

Herumgetragen nicht unbedingt. Aber mir war immer klar, dass ich diese Herausforderung mal angehen wollte. Schon allein, um zu vergleichen: Was macht ein Sprinter auf einer Marathonstrecke? Ich habe ja über 500 Lieder geschrieben und merke immer mehr, dass es ständig schwieriger wird, sich selbst zu überraschen. Mit dem, was man berichtet und auch damit, wie man es berichtet. Da war es jetzt mit dem Buch fast eine Erleichterung, mal etwas zu machen, bei dem noch keine Vorgaben existierten, wo noch keine Linien gezogen wurden und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das gestern schon mal gemacht habe.

Also scheint der Sprinter mit der Marathonstrecke zurechtzukommen.

Ich glaube schon. Wenn es ein Marathon ist, ein Buch zu schreiben, bin ich als Songtexter ein 100 Meter-Sprinter. Ich habe 12 Zeilen zur Verfügung. Das ist aber zum Beispiel im HipHop ein bisschen anders, das sind die 400 Meter-Läufer.

HipHop hat die Musik wahnsinnig bereichert, durch oft schlaue Texte, einen völlig anderen Rhythmus, einen neuen Sprachflow, eine Schnelligkeit. Dadurch ist das Niveau explodiert.

Vielleicht ist das vergleichbar mit der veränderten Technik im Film. So wie heute ein Tarantino-Film blitzschnell geschnitten ist, so schlägt HipHop mit der Sprache um sich, da werden Bilder in schnellen Phrasen rausgehauen. Die Toten Hosen wirken dagegen ein bisschen wie ein Heinz Rühmann-Film.(lacht) Aber das ist ja nicht schlecht. „Der eiserne Gustav“ ist immer noch ein geiler Streifen. Ich würde „Hier kommt Alex“ auf eine ähnliche Stufe stellen: Kann man sich durchaus noch geben, so einen alten Schwarzweißsong, im richtigen Moment.(lacht)

Um die Hosen geht es in deinem Buch aber nur am Rande. Wurde die Geschichte der Toten Hosen schon zu genüge erzählt, oder willst du das später noch mal machen?

Unsere Geschichte ist tatsächlich schon sehr intensiv ausgeleuchtet worden. Die Dinge, die man nicht weiß, soll man vielleicht auch nicht wissen. Es geht in „Hope Street“ um einen anderen Teil meines Lebens, eine andere Facette. Ich kann mir durchaus vorstellen, noch Dinge aus dem Leben der Hosen zu berichten, aber die würden nicht unbedingt etwas mit der normalen Karriere zu tun haben. Wir haben auf unseren Reisen viel Wahnsinniges erlebt, ob das jetzt in Tadschikistan war, oder in Husby bei Flensburg. Da gibt es natürlich viele lustige Sachen, die man erzählen könnte. Eine reine Anekdotensammlung wäre mir jedoch zu dünn, das bräuchte einen Überbau. Da schlummert also noch etwas. Natürlich habe ich auch noch meine Tagebücher, in die ich mich nur vertiefen muss, um nachzuvollziehen, wie zum Beispiel in den Neunzigern unsere Tour in Mexiko war. Das muss aber alles nicht zwangsläufig sein und ich hätte es auch langweilig gefunden, als erstes ein Tote Hosen-Buch zu veröffentlichen. Das war nicht der Sinn der Sache, ich wollte mich ja freilaufen, wollte woanders hin. Ich könnte mir auch vorstellen, mal was zu schreiben, das überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Für mich war das jetzt ein Test und er hat mir gefallen. Ich habe auch gemerkt, dass ich keine Schwierigkeiten habe, mich unterwegs bei der Strecke von 360 Seiten zu verheddern. Aber vielleicht schreibe ich ja auch nie wieder ein Buch. Ich weiß es noch nicht, das muss sich erst mal alles setzen.

Liest du selbst eigentlich viel? Warst du als Kind eine Leseratte?

Ja. Um ganz ehrlich zu sein: Ich bin in der siebten Klasse wegen Lesen hängengeblieben.

Zu der Zeit habe ich nämlich nichts anderes mehr gemacht, als Bücher zu verschlingen. So, wie ich in meiner Kindheit immer Radiosendungen gespielt habe, in denen ich mich selbst als Band interviewt habe, habe ich das auch mit dem Lesen gemacht. So habe ich zum Beispiel beschlossen, „Heute Abend gibt es um 18 Uhr eine Kinovorführung mit einer neuen Folge vom Captain der Araby“. Das habe ich dann laut gelesen und so getan, als wäre es ein Film. Am schönsten war immer, wenn meine Mutter vom Wochenendeinkauf zurück in unser Haus in Mettmann kam und aus einer großen Bäckerei in Düsseldorf einen Teller mit total genial gestrichenen Brötchenhälften mitbrachte, die ich mir dann während des Lesens reinzog. Besonders mochte ich Christopher S. Hagen, ein Autor, den heute niemand mehr kennt. Er hat eine Wild West-Reihe geschrieben. Qualitätswestern für Jugendliche. Ein Buch hieß „Feuerrauch und Pulverdampf“, so ein Quatsch halt. Die Dinger hab ich weggehauen! Wir hatten auch in der Schule eine Stunde, in der man Bücher austauschen konnte. Ich habe nichts anderes mehr gemacht, kein Mathe, kein Latein, kein gar nichts. Am Ende bin ich sang- und klanglos durchgerasselt. In Deutsch war ich aber immer ganz okay. Das war mit Englisch eins der wenigen Fächer, die mir nie Probleme bereitet haben.

Und kommst du heutzutage immer noch zum Lesen?

Ich bin bis heute begeisterter Leser von tollen Büchern. Aktuell würde ich „Blackbird“ von Matthias Brandt empfehlen, ein fantastisches Buch. Die Geschichten von Joachim Meyerhoff kann ich auch durch die Bank empfehlen. Dann gibt es noch „Hotel Laguna“ von Alexander Gorkow, ein Buch, in dem der Autor die Ferieninsel Mallorca unter die Lupe nimmt. Einerseits beschreibt er Erinnerungen, wie er als Kind mit seiner Familie nach Mallorca gereist ist, andererseits aber auch, wie es sich dort heute entwickelt hat. Gorkow kommt aus Düsseldorf, hat in seiner Jugend in Meerbusch gewohnt, und wenn man das Buch als Düsseldorfer liest, erkennt man unheimlich viel von seinen Beschreibungen wieder. Sehr amüsant.

Sind diese Autoren und Bücher für dich beim Schreiben Vorbilder gewesen?

Leute wie Brandt oder Meyerhoff sind sprachlich unheimlich versiert. Sie sind für mich nicht in dem Sinne Vorbilder, dass ich versuchen wollte, ihnen nachzueifern. Da hätte ich mich nur auf die Nase gelegt. Beide können sich unheimlich gut artikulieren, sind Schauspieler. Ein ganz schwieriges Feld, um ihnen da Paroli zu bieten. Irgendwie waren diese Autoren aber doch so eine Art Leuchtfackel, die vorne weg läuft und einem zeigt, wie man unterhaltsam sein kann und trotzdem rührend, oder wie man einen Spannungsbogen aufbaut und hält. Mich hat auch das Buch von Flake inspiriert, „Heute hat die Welt Geburtstag“. Das ist einfach grandios geschrieben. Thees Uhlmann, Sven Regener und er sind für mich drei Beispiele aus der Musikwelt, die mit ihren Büchern beweisen, dass man einen völlig eigenen Sound haben kann und sich nicht lächerlich machen muss, wenn man das Genre wechselt und etwas zu erzählen hat. Das sind für mich alles Anschübe gewesen.

Hast du vorher schon Versuche unternommen, ein Buch zu schreiben, die dann in der Schublade gelandet sind? Oder war das jetzt echt das erste Mal?

Es war das erste Mal. Ich habe allerdings als kleiner Junge Geschichten geschrieben. Alles Mögliche, Detektivstories und so. Die habe ich dann wie ein Buch zusammengeheftet und für 50 Pfennig meiner Mutter verkauft. Seitdem habe ich in die Richtung aber nichts mehr gemacht.

Die Motivation kam erst wieder, als ich im letzten Jahr die Idee zu „Hope Street“ hatte. Es klickte plötzlich und ich wusste, „Das isses!“. Das war im Flugzeug, als ich nach Amerika geflogen bin. Auf der Reise habe ich das Buch von Thees über unsere Band gelesen.

Thees Uhlmann mit seinem Buch „Die Toten Hosen“

Ich fand es verdammt cool, die Toten Hosen als Thema vorzugeben, aber das eigentlich nur als Gerüst zu benutzen, um darin mit seinen Gedanken herumzuklettern. Seine Geschichte ist ja eine völlig andere und hat eigentlich gar nicht so viel mit den Hosen zu tun. Mir wurde von Kiepenheuer & Witsch auch angeboten, bei dieser Reihe mitzumachen. Das ist eine schöne Strecke, in der Leute über ihre Lieblingsbands schreiben. Aber ich fand das für mich erst mal zu offensichtlich, in einem Buch über The Clash zu erzählen. Das war zu naheliegend. Vielleicht ein anderes Mal, und dann auch eher über Deep Purple - also etwas, das man nicht so sehr mit mir in Verbindung bringt. Jedenfalls wollte ich sowas nicht als erste Veröffentlichung machen, allerdings fand ich den Ansatz gut, über etwas zu schreiben, das man über alles liebt. Etwas, bei dem man leidenschaftlich ist und gar nicht groß recherchieren muss, weil man eh alles weiß. Die Sehnsucht eines Fans beschreiben - diese Gefühle können ja viele nachvollziehen. In meinem speziellen Fall musste es dann natürlich um den Liverpool FC gehen. Ich dachte, dieser Ansatz könnte lustig sein.

Meine Frau, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht meine Frau war, saß gerade neben mir, als ich die Idee hatte. Ich meinte zu ihr, „Weißt Du was? Ich schreibe ein Buch.“ Ihre Antwort: „Interessant, worum soll es denn gehen?“ Als ich dann sagte, „Liverpool“, sind ihr die Gesichtszüge entgleist, „Spinnst du? Willst du mich veräppeln? Willst du mir diesen Liverpool-Quatsch von dir jetzt als Beruf verkaufen, oder was?“ Sie war erst mal richtig sauer und es hat Tage gedauert, sie von der Sache zu überzeugen.

Als wir dann in New York gelandet sind, habe ich meinen Freund Philipp Oehmke, der dort als Journalist für den Spiegel arbeitete, gefragt, ob er wüsste, wer in Deutschland eventuell Interesse haben könnte, so eine Geschichte rauszubringen. Philipp kennt ein paar Schriftsteller und auch den Büchermarkt ganz gut. Ich selbst habe kaum Ahnung davon und wollte mich in der Szene nicht lächerlich machen. Er schlug mir dann Kristine Meierling von Roof als Agentin vor. Sie wüsste gut über das Verlagswesen Bescheid und eine Zusammenarbeit mit ihr wäre ein Glücksfall. Also habe ich sie kontaktiert und dann wirklich in Bochum getroffen. Es hat von der ersten Minute an gepasst, sie und ihre Familie haben viele Jahre lang die Zeche in Bochum geleitet und kommen also komplett aus der Rock ’n’ Roll-Ecke …

Du sprichst von Roof Music, einem Musikverlag und Label, das aber auch Hörbücher veröffentlicht und Literaturmanagement macht.

Genau. Roof ist ein Familienbetrieb und wirklich in Ordnung. Ich habe da einen ganz ähnlichen Spirit gefunden wie bei JKP, eigentlich wie eine weibliche Version unserer Plattenfirma, mit einem etwas anderen Vibe. JKP ist vielleicht ein bisschen rougher, da wird auch mal rumgeschrien - das kann ich mir bei Roof jetzt nicht so vorstellen.(lacht) Sie sind ganz sanft und nett. Ich habe Kristine jedenfalls erzählt, dass es in meinem Buch darum gehen solle, den Liverpool FC in der aktuellen Saison zu begleiten, aber dass ich wohl ein bisschen spät dran sei. Dass ich darüber schreiben wollte, was es heißt, bei den Spielen dabei zu sein, oder eben nicht vor Ort sein zu können. Sie fand das gut, meinte aber, dass wir das dann auch relativ schnell nach der Saison rausbringen müssten, damit es aktuell bliebe. Damit war der Zeitrahmen gesetzt: Wir wollten das bis zum Herbst durchziehen und es sollte rund um die Frankfurter Buchmesse erscheinen, was wir dann ja auch geschafft haben. Kristine hat sofort ein paar Verlage rausgesucht, die geeignet sein könnten und innerhalb von zehn Tagen führte ich dann Gespräche mit drei oder vier Verlagen. Das ging alles wahnsinnig schnell. Wir haben uns dann relativ bald mit Piper geeinigt. Einer der Beweggründe war, dass Thomas Tebbe dort arbeitet. Ein Fußballverrückter und leidenschaftlicher Borussia Mönchengladbach-Fan, der schon viele Fußballbücher betreut hat. Im Gespräch mit ihm fühlte ich mich direkt verstanden und wir wurden eine gute Arbeitseinheit.

Die Toten Hosen mit Philipp Oehmke

Am Anfang war der Lärm, 2014

Mir war auch wichtig, Philipp Oehmke zusätzlich als Lektor mit an Bord zu holen. Kristine hatte mir im Vorfeld empfohlen, jemanden zu suchen, mit dem ich gut klarkäme, weil das im Tagesablauf zählen würde. Sonst nütze dir der schönste Verlag nichts. Ich kenne Philipp schon seit Jahren, auch wegen des Tote Hosen-Buchs, das er geschrieben hat. Er hat Ahnung von Dramaturgie. Er ist erfahren, was Pointen und Struktur angeht, und da konnte ich seinen Rat gut gebrauchen. Von da an nahm die Sache dann ihren Lauf und es wurde ein regelrechter Galoppritt. Ich hatte eine super Mannschaft um mich versammelt, um loszulegen. Ich kann dir nicht genau sagen, was meine Stärken sind, aber vielleicht ist eine davon, und zwar mehr als man mir zutraut, dass ich Teamspieler bin. Ich habe kein Egoproblem, muss meine Ideen nicht durchsetzen, wenn andere besser sind. Mein Vorteil bei „Hope Street“ war, dass ich mir keine Dramaturgie ausdenken musste, weil die durch den Saisonverlauf von Liverpool bestimmt wurde. Ich habe das Buch wie einen Road Movie geschrieben. Wenn die Mannschaft durch die Champions League-Auslosung nach Russland gekommen wäre, wäre ich halt nach Russland gefahren. So ist es Neapel geworden. Und bei diesen ganzen kleineren Turnieren wie dem Carabao Cup, fährt man dann halt nach Milton Keynes oder Shrewsbury. Das ist alles genau so lustig, wenn nicht sogar noch viel lustiger als London oder Rom. Ich konnte also diese Handlung und natürlich auch die Ergebnisse nicht planen. Der LFC-Spielplan hat mir einen Handlungsstrang vorgegeben, an dem ich mich entlang hangeln konnte. Das hat es mir relativ einfach gemacht und deshalb bekam ich auch nicht diese Schwierigkeiten, die manchmal auftauchen, wenn man einen Roman schreibt.

Ich habe das „System Thees“ beherzigt und mir erlaubt, mit meinen Gedanken immer wieder vom hier und jetzt abzugleiten. In Neapel über Pizza schreiben, oder in Shrewsburry über die Schlachten von Heinrich IV. Die jeweiligen Orte und Geschehnisse haben mich inspiriert.

Du hast aber auch über deine Vergangenheit geschrieben. Da scheinen dir deine Tagebücher weitergeholfen zu haben.

Sehr.

Schreibst du wirklich jeden Tag einen Tagebucheintrag?

Ja. Das hat Mitte der Achtziger angefangen. Wir haben als Tote Hosen recht früh beschlossen, dem Finanzamt alles offenzulegen, was wir in Sachen Geld ein- und ausgeben. Gerade in der Punkszene wurde sehr schlampig mit Gagen umgegangen und man hat das nicht unbedingt angegeben, wenn man mal 500 Mark für einen Auftritt bekommen hat. Viele Bands haben auch einfach die ganzen Belege weggeschmissen. Irgendwann ging es los, dass das Finanzamt Düsseldorf bei den Künstlern und deren Labels vorbeifuhr und anfing, Fragen zu stellen, „Sie haben doch letzten Monat diese Show in Essen gespielt, was ist denn davon übrig geblieben?“. Deshalb haben wir entschieden, alles zu protokolieren, wir verdienten ja eh kein Geld, aber dann konnten die das wenigstens nachvollziehen. Mir passierte es regelmäßig, dass ich irgendwelche Essensquittungen hatte, von denen ich nicht mehr wusste, wie die jetzt in meine Unterlagen kamen. Ich sah dann nur, dass ich irgendwann Anfang April in München im Restaurant war und hatte keine Ahnung mehr warum.

Für mich war dann die Konsequenz, dass ich mir einen Kalender geholt habe, in dem ich mindestens notiert habe, wo und warum ich mit der Band gewesen bin. Im Laufe der Zeit wurden diese Notizen dann immer länger, wenn ich einen guten Abend hatte. Das verdichtete sich allmählich. 1989 oder 1990 habe ich dann beschlossen, jeden Tag eine Seite vollzuschreiben, egal was passiert war. Heute kann ich dadurch die Vergangenheit gut rekonstruieren. Da braucht es manchmal nur ein paar Stichworte, und ich kann mich wieder genau erinnern. Zum Beispiel könnte ich dir jetzt alles über unsere Tour mit Green Day 1994 vorlesen. An welchem Abend wir mit ihnen getrunken haben, die Erstbegegnung, was ich vom „Dookie“-Album gehalten habe, als das noch gar nicht bekannt war... Das steht da alles drin und ist teilweise ziemlich lustig. Ich habe mir abgewöhnt, mich zu fragen, was die Mühe soll. Das könnte ich selber nicht beantworten, wer soll den ganzen Käse einmal lesen? Aber bei der Recherche zu meinem Buch hat mir das jetzt natürlich total geholfen.

Ich konnte zum Beispiel noch mal nachschauen, wie es in dieser UEFA-Cup-Nacht in Dortmund war, als Liverpool im Finale gegen Deportivo Alaves 5:4 gespielt hat. Dass wir mit dem Zug da runtergefahren sind und Wim Wenders neben mir saß und Fortuna Düsseldorf dem Liverpool FC seinen Bus geliehen hatte, was ich gefeiert habe.

Lauter solche Sachen, Begleitumstände und kleine Gags, stehen in den Tagebüchern. Trotzdem findet sich nur das wenigste davon nun in „Hope Street“. Das ist wie bei den Briefen meines Vaters aus den Kriegsjahren: Ich habe auch nur vier oder fünf davon abgedruckt, obwohl es ungefähr 150 gibt. Ich habe sie alle sehr intensiv gelesen und mir genau überlegt, welche Stellen ich da zitiere.

Die Briefe deines Vaters und auch anderer Familienmitglieder hast du verwendet, weil dein Buch letztlich viel mehr als nur ein Fußballbuch wurde. Du hast auch deine Familiengeschichte erzählt. Neben alten Briefen und deinen Tagebüchern haben dir dabei auch deine Geschwister sehr geholfen, oder?

Ja. Ich habe ihnen das alles zu Lesen gegeben und sie gefragt, ob sie ein Problem damit hätten, wie ich unsere Familie und unsere Eltern darstelle. Wenn sie geäußert hätten, dass ihnen da etwas zu weit geht, wäre ich darauf eingegangen und hätte es umgeschrieben. Aber es gab kein einziges Wort, das sie blöd fanden und keine Erzählung, von der sie abgeraten hätten. Im Gegenteil, sie haben dann selber noch Erinnerungen beigesteuert. Mein Bruder Mike meinte, im Tipp-Kick hätte ich damals nie gewonnen, solchen Scheiß halt.(lacht) Vor allem war ich aber auch neugierig auf die Geschichten meiner ältesten Geschwister. John ist zwölf Jahre älter als ich, er hat unseren Großvater noch 14 Jahre erlebt, während ich zwei war, als dieser gestorben ist. Ich kann mich nicht an ihn erinnern, daher war es wichtig, dass John hier etwas beisteuern konnte. Auch darüber, wie es für ihn als kleiner Junge in England war, er hatte zeitweise ja noch in Burnley gelebt, wo unsere Mutter herkam. John konnte auch viel über das frühere Verhältnis der Eltern untereinander sagen, ebenso wie meine Schwester Judy. Das war für mich wertvoll.

Campino und sein älterer Bruder John irgendwann in der 90ern

Den Segen deiner Geschwister hattest du also definitiv für das Buch.

Ja, total. Sie stehen bei diesem Projekt auf eine sehr schöne Art hinter mir. Natürlich verfolgen sie jetzt auch, was mit dem Buch passiert und fiebern mit.

Was meinst du, wie deine Eltern das Buch gefunden hätten? Hätten die bei manchen Stellen vielleicht gesagt, lass das mal lieber?

(überlegt) Ich denke, ihr Verhältnis dazu wäre ambivalent gewesen. Auf keinen Fall hätten sie mich gestoppt, die Größe hätten sie gehabt. Aber manche Sachen wären vielleicht für beide nicht so leicht zu schlucken gewesen. Anderes hätte sie sicherlich sehr gefreut. Ich glaube, wenn mein Vater erlebt hätte, dass ein Brief, den er vor 80 Jahren in Polen im Straßengraben geschrieben hat, heutzutage in einem Buch abgedruckt wird und die Leute das lesen, hätte er sich schon gewundert.

Du gehst im Buch mit der Vergangenheit deines Vaters sehr respektvoll um, sparst aber heikle Themen nicht aus. Beispielsweise die Verbrechen der Wehrmacht, für die dein Vater im Krieg war. Das wäre sicher auch eine Grundlage für eine Diskussion zwischen Vater und Sohn gewesen.

Ich habe den Vorteil, wenn man das so ausdrücken kann, dass meine Familie politisch unbelastet war und mein Vater erfolgreich alles getan hat, um der NSDAP zu entkommen. Das ist ja schon mal sehr viel. Aber tatsächlich hast du Recht, es gibt da eine komische Linie der Loyalität, nach dem Motto: „Bis hierher und nicht weiter“. Bei allem Ärger, den mein Großvater als Richter durch sein Berufsverbot hatte - als er zurück ins Amt kam, hat er seine Kollegen nicht mit ihrer politischen Vergangenheit konfrontiert. Er hat ihnen nicht vorgeworfen, dass sie für die Nazis gearbeitet haben. Das ist eine Frage, die ich ihm heute stellen würde, warum er in diesem Punkt den Mund gehalten hat. Was hat da überwogen, war es die grundsätzliche Loyalität zum Berufsstand? Oder eher Verständnis dafür, dass seine Kollegen vielleicht Angst um ihr Leben hatten? Wieso ist er da nicht aktiver vorgegangen? Ich hab meinem Vater solche Fragen gestellt. Vor allem, wenn ich ihn provozieren wollte: Warum ist kein deutscher Richter nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt worden für das, was er getan hat? Das hat ihn immer sehr wütend gemacht und er hat stets geantwortet, „Du redest einen Unsinn, Junge!“.

Klar sind damals gesellschaftliche Risse entstanden, die jeder für sich zu kitten versucht hat, und wenn man daran ein bisschen kratzt, bröselt es sofort wieder auf. Das war natürlich auch bei meinem Vater so. Aber die Verarbeitung mit dem Erlebten lief bei den Menschen ganz unterschiedlich.

Alle Toten Hosen sind ja Kinder von Leuten, die den Krieg durchgemacht haben, jeder auf seine Weise, teils mit schlimmen Flüchtlingsgeschichten. Da gab es dann die einen, die es so verarbeiteten wie mein Vater, der unbedingt wieder für die Gründung einer Bundeswehr war. Der Bürger müsse wieder Kontrolle haben über die Wehrpflicht, die in einer demokratisierten Form eine Instanz gegen die Diktatur sei. Andererseits gab es Leute wie Breitis Vater, der sich klar zum Pazifismus bekannt hat. So kann man bei der gleichen Geschichte zu völlig verschiedenen Ergebnissen kommen.

Campinos Vater Joachim „Peter“ Frege

Hast du durch die Recherchen zu deiner Familiengeschichte und die Lektüre der Briefe das Gefühl, dass du deine Eltern jetzt anders siehst als vorher?

Nicht besonders anders, weil ich vieles schon ahnte und auch irgendwie wusste. Ich kannte die Briefe ja. Sie springen einen total an, wenn man sie liest, weil man merkt, dass sie keinem Zeitfilter unterliegen. Das ist rührend. Die Briefe haben mir geholfen, mein Bild über die Familie zu verdichten. Wenn du so willst, lag die Geschichte meiner Eltern immer wie ein Puzzle vor mir. Ich wusste, wie der Rahmen aussah, aber es fehlten eine ganze Menge Teile. Und jetzt habe ich diese fehlenden Puzzlestücke noch einfügen können. Insofern sehe ich meine Eltern heute klarer. Auch die Art und Weise, wie sie sich kennengelernt haben und was ihre Gefühle in dieser Zeit waren. Es ist ein glücklicher Zufall, dass mein Vater durch das Briefeschreiben einen regen Austausch mit meinem Großvater hatte, während andererseits meine Mutter sich mit ihrer besten Freundin und Cousine Molly ebenfalls immer viele Briefe geschrieben hat. Und ein noch größerer Glücksfall ist es, dass sowohl Molly als auch meine Eltern diese Schriftstücke aufbewahrt haben.

”Sie springen einen total an, wenn man sie liest, weil man merkt, dass sie keinem Zeitfilter unterliegen. Das ist rührend."

Campino über die Briefe seiner Eltern.

Da berichtet zum Beispiel meine Mutter über ihre Hochzeit - wo meine Eltern geheiratet haben, wer der Pastor war und dass es geregnet hat. So etwas interessiert vielleicht nicht jeden Leser, aber wenn man das als Sohn liest, freut man sich natürlich sehr, dass man nachvollziehen kann, wie sehr sich die eigenen Eltern geliebt haben. Das war für mich schön, ich bin tagelang in den Briefen und in diesen Familiengeschichten versunken. Meine Frau musste mich immer davon wegziehen und an die Abgabe des Buchs erinnern: „Wenn du in dem Tempo weiter liest, bist du im Oktober noch nicht fertig und dann sollte eigentlich das Buch rauskommen! Jetzt mach mal Schluss damit und sieh zu, dass du die Kurve kriegst!“

Wie war es eigentlich umgekehrt, haben deine Eltern sich damals für deine Anfänge als Musiker interessiert? Du beschreibst ja im Buch, dass dein Vater sich die Toten Hosen, nachdem es euch schon eine ganze Weile gab, sehr gerne live angeschaut hat und du ihn bei euren Konzerten irgendwann quasi gar nicht mehr losgeworden bist. Aber wie war es mit dem Interesse deiner Eltern, als du mit ZK begonnen hast, wie war es in den ganz frühen Tagen der Toten Hosen?

Campino mit seiner ersten Band ZK Ende der 70er

(überlegt) Zunächst fand meine Mutter Punkrock überhaupt nicht gut. Sie wollte mir zwar unbedingt Musik vermitteln - aber die von ihr bevorzugte. Sie liebte Klassik. Deshalb hat sie mich auch heimlich in der Musikschule angemeldet, zum Trompetenkurs. Ich habe mich wiederum vier Jahre lang für sie da ohne Talent abgestrampelt. Irgendwann mussten wir uns eingestehen, dass es nichts bringt und ich wurde erlöst und vom Unterricht befreit. Allerdings habe ich die Trompete dann ja bei ZK lustigerweise wieder ausgepackt. Allein, damit wir uns musikalisch unterschieden haben von den anderen. Ich hatte durch die Band X-Ray Spex gelernt, dass auch Instrumente, die nicht nur Gitarre oder Bass heißen, im Punkrock absolut Sinn ergeben können und dass so ein Saxophon sehr aggressiv und ein cooles Instrument sein kann. Dann haben die Saints auf ihrem zweiten Album mit „Know Your Product“ direkt auf dem ersten Stück einen dermaßen geilen Bläsersatz hingehauen … da dachte ich, das würde mit der Trompete vielleicht auch bei uns gehen und vielleicht könnte ich die ja hin und wieder benutzen. Mit unserem „Putzfrauensong“ war die Trompete rehabilitiert in meinem Leben. Meinem Vater war, als ich angefangen habe, Musik zu machen, grundsätzlich nur wichtig, dass ich nicht noch mal sitzenbleibe.

„Mit unserem ‚Putzfrauensong‘ war die Trompete rehabilitiert in meinem Leben“

Interessanterweise wurde ich aber vom ersten Tag an, als ich angefangen habe, mit ZK zu spielen, besser in der Schule. Das lag einfach daran, dass ich mich nicht mehr so vorlaut gegeben habe - ich hatte eine andere Bühne gefunden. Davor habe regelmäßig den Clown gegeben, und zwar vom ersten Schultag an.

Kuddel, Campino, Andi, 1981 (ZK)

Ich weiß noch, dass ich in der dritten Klasse mal aus dem Unterricht gegangen bin mit einer Tüte in der Hand, in der ein Schottenrock, eine Mütze und eine Perücke waren. Das habe ich mir alles auf dem Klo angezogen, bin danach in meine Klasse zurückgekommen und habe gerufen: „Ich bin der Neue, wo kann ich mich hinsetzen?“

Die Mitschüler haben sich darüber amüsiert, die Lehrer fanden mich nur doof. Ich gebe zu, es ist schon leicht verhaltensgestört, sowas in der dritten Klasse abzuziehen. Ich glaube, ich wollte damals ein Mädchen beeindrucken, in das ich verliebt war, aber ich wusste nicht, wie ich anders Beachtung finden konnte. Vermutlich fand sie mich nach der Aktion noch viel blöder. Jedenfalls bin ich nie an sie rangekommen. Ganz generell hatte ich mit solchen Sachen anscheinend größere Probleme als andere Kinder. Wie gesagt: das änderte sich mit ZK. Ich saß meine Zeit in der Schule ab und die Lehrer kamen plötzlich viel besser mit mir aus. Das hat meinem Vater natürlich gefallen. Deshalb hat er mir in Sachen Musik keine großen Schwierigkeiten gemacht. Der Deal war: Wenn ich in der Schule keine Fünfen nach Hause bringe, stoppt er mich auch nicht bei dem, was ich in der Freizeit mache. Und wenn ich doch mal eine Fünf bekam, hieß es direkt, „Du und deine Vollidioten!“, wenn mein Vater über ZK sprach. Meine Schwester Judy war Balletttänzerin bei John Neumeier in Hamburg. In der Stadt gab es schon immer viele internationale Konzerte. Ich weiß noch, wie ich meinen Vater einmal bat, zu AC/DC ins Audimax gehen zu dürfen, das war 1978, oder zu Eddie & The Hot Rods im Winterhuder Fährhaus.

Mein Vater erlaubte mir so etwas nur, wenn die ausstehende Mathearbeit keine Fünf war. Das war die Währung in unserem Haus.

Campino mit seiner Mutter Jenny Frege Ende der 90er-Jahre

Meine Mutter war da anders. Diese ganzen Punktexte brachten sie richtig auf, „God save the queen, the fascist regime“ … sie hat das natürlich alles verstanden und als Angriff auf die britische Gesellschaft gesehen. Es kam für sie einer Kriegserklärung gleich – von dem Punkt an hat sie mir morgens das Frühstück nur noch hingestellt und daraufhin das Esszimmer verlassen, weil sie meinen Anblick nicht ertragen konnte.

Das lief nicht über eine Woche oder zwei, sondern über mehrere Jahre. Da war schon richtig Feuer in der Bude. Ich erinnere mich auch, dass meine kleine Schwester Lizzie das Verbot von ihr bekam, mein Zimmer zu betreten, weil ich ihr immer Punkplatten vorgespielt habe und sie erraten sollte, welche Band das war. Meine Mutter wollte auf jeden Fall verhindern, dass Lizzie sich mit demselben Virus infizieren würde wie ich. Das war ein regelrechter Kleinkrieg und hat sich erst geändert, als ich zuhause ausgezogen war.

Mitte der Achtziger kam mein Vater zu einem Tote Hosen-Konzert an der Düsseldorfer Uni. Ausgerechnet dieser Abend, an dem unheimlich viel zu Bruch ging. In der Zeitung wurde das auch als „Skandalkonzert“ betitelt. Vielleicht hat er das alles nicht mitbekommen, er fand den Abend jedenfalls sensationell gut und lebensfroh. Von da an war er regelmäßig bei allen möglichen Konzerten, die in 250 Kilometern Umfeld von Düsseldorf stattfanden.

Aber noch mal zurück zu den Anfängen. Gab es nicht so einen Moment, wo du zum Beispiel gesagt hast, „Guck mal, Mummy! Ich habe jetzt eine eigene Schallplatte und da spiele ich sogar Trompete!“?

Nein, damit brauchte ich meiner Mutter nicht kommen. Ich erinnere mich aber, als 1979 die erste Single von uns bei Rondo erschienen ist, „Tip von Twinky“ von ZK.

Da habe ich so einen Karton mit 25 Platten nach Hause gebracht und versucht, die an meine Geschwister zu verkaufen. Bis heute weiß ich noch, wer von denen über mich gelacht und gesagt hat, „Wie blöd! Ihr könnt ja gar nichts!“. (lacht)

„Von da an fühlten wir uns ein bisschen wie Verbündete“: Campino und seine Schwester Judy

Ich weiß aber auch noch, wer mich supportet hat, nämlich John und Judy, weil die schon älter waren und die Bemühung erkannt haben. Für mich war John eh der Held meiner Jugend. Er hatte mir „Never Mind The Bollocks“ von den Sex Pistols unter den Weihnachtsbaum gelegt und vorher schon Platten von Slade und AC/DC. Mit Judy hingegen hatte mich in den frühen Jahren nicht ganz so viel verbunden. Ich fand beeindruckend, dass sie Tänzerin war und bin auch mal zu ihren Vorführungen gegangen, aber die Welt der klassischen Musik hat bei mir damals noch keinen Funken entfacht. Das war irgendwie eine andere Leitung. Wie hart meine Schwester in dieser Zeit gearbeitet hat, war mir damals gar nicht so bewusst. Sie ist jeden Tag zur Folkwang-Schule nach Essen gefahren, wo sie unter Pina Bausch ausgebildet wurde. Professionell Ballett zu tanzen, ist ein Knochenjob. Und ich weiß noch, dass ich ihre Freundesclique geliebt habe.

Das waren lauter Hippies. Wenn sie zu uns nach Hause kamen, roch es plötzlich ganz anders aus Judys Zimmer, so schön süßlich. Und sie haben Musik gemacht, ihre Querflöten ausgepackt, die Doors liefen auf dem Plattenspieler. Ich hab gespürt, dass sie einen anderen Vibe ins Haus brachten und fand das gut. Die wiederum mochten mich, weil ich erst zehn Jahre alt war und diese Trompete mit mir rumschleppte. Mein erster Liveauftritt war übrigens in Mettmann in der Schulaula vom Konrad-Heresbach-Gymnasium. Judys Freund Willy spielte dort mit seiner Band. Ich glaube, sie hießen Wolkenbruch. Bei irgendeinem Lied stellten sie mich einfach auf die Bühne und ich sollte etwas improvisieren.(lacht) Da stand ich kleiner Junge bei dieser Hippieband auf der Bühne und trötete irgendeine Scheiße und alle jubelten natürlich und ich verstand nicht, warum sie überhaupt applaudierten.

Judy fand jedenfalls Punk erst mal ganz lustig und befürwortete, dass ich in einer Band spielte. Sie lebte inzwischen in Hamburg, als sie einmal bei uns in Mettmann zu Besuch war. Sie wollte heimreisen am selben Wochenende, als wir mit ZK einen Auftritt in Bremen hatten und ich schlug ihr vor, dass wir sie bis dorthin mitnehmen könnten. Ihr Freund sollte sie dann in Bremen abholen. Das fand sie gut und entschied sich, dann auch direkt unser Konzert anzugucken. Es war der erste Abend, an dem Judy mich je live auf der Bühne gesehen hat. Von diesem Augenblick an war sie wie verwandelt zu mir und wurde meine dickste Verteidigerin und Unterstützerin in der Familie. Sie hat da offensichtlich etwas gesehen und sich gedacht, „Mein kleiner Bruder steht auf der Bühne wie ich und zahlt denselben Einsatz“. Von da an fühlten wir uns ein bisschen wie Verbündete.

Wenn ich mich richtig erinnere, kam meine Mutter 1981 sogar zum ZK-Abschiedskonzert. Sie fand es wohl ganz okay, aber tauchte dann jahrelang nicht mehr bei den Shows auf. Mein Vater hat ZK nie gesehen.

Die Toten Hosen wurden Mitte der Achtziger ja langsam bekannter. Vielleicht hat er sich irgendwann gedacht, dass man das als Vater mal gesehen haben sollte?

Klar hat er das registriert. Er hat sich auch die Fernsehsendungen angesehen. Mein Vater war grundloyal - er hat mich auch schon in der Schule verteidigt, ohne dass ich das damals wusste. Als Sitzenbleiber hatte ich kein gutes Image in meiner Klasse. Wir sind in der Freistunde auch mal ein Bier trinken gegangen, was irgendwie unglücklich rausgekommen ist. Daraufhin gab es einen Elternabend und dort hieß es, dieser Andreas Frege verführt die jüngeren Schüler, der nimmt die mit zum Saufen, der ist ein asoziales Element.

Da kamen auch meine stacheligen Punkerhaare zur Sprache. Mein Vater hat erstmal argumentiert, diese kurzen Haare seien gut gegen Läuse und das sei überhaupt nicht gegen die Gesellschaft gerichtet.

Wir waren eine Jungenklasse mit über 35 Schülern und ich gehörte zu einer Clique von 8, 9 Jungs, die den Lehrern große Probleme bereitet haben. Die Eltern dieser Jungs waren entsetzt und forderten harte Strafen für die Rädelsführer. Später kam heraus, dass mein Vater bei diesem Elternabend der Einzige gewesen war, der zu unserer Clique gehalten und versucht hat, den Vorfall abzuschwächen - soweit ich weiß, war er damit ganz erfolgreich. Unter meinen Schulkameraden hatte sich rumgesprochen, dass der alte Frege sich für uns eingesetzt hat, ausgerechnet der Richter. Da habe ich plötzlich erkannt, dass er nach außen hin oft anders reagierte, als er sich mir gegenüber verhielt. Er konnte sich bei den kleinsten Dingen aufregen und explodieren, was sehr unangenehm war.

Aber ich muss sagen, je schlimmer die Katastrophe, umso ruhiger wurde er. Bei einer Fünf hat es zum Beispiel immer gedonnert zuhause, aber wenn ich dann wirklich sitzen geblieben war, hat er mich auch schon mal in den Arm genommen und gesagt, „Junge, es geht weiter.“

Ein anderes Beispiel seiner Größe mir gegenüber war, als ich bei der Bundeswehr verweigerte. Ich hatte nicht den Mut, ihm das vorher von Angesicht zu Angesicht anzukündigen, denn die Kaserne, in der ich dienen sollte, gehörte zu seinem Bataillon. Er fuhr immer zu Reserveübungen hin und kannte dort jeden Offizier, der Kommandant war sein Freund. Dass ich ausgerechnet im Umfeld seiner alten Kameraden verweigerte und gewissermaßen als Versager durch die Kaserne lief, muss ihm sehr wehgetan haben. Zumal es für ihn überraschend kam. Ich hatte ihn über meinen Schritt nicht informiert, aber dann wurde er zu einem Biwak eingeladen, eine Feier, bei der auch meine Kompanie marschieren würde. Mein Vater dachte natürlich, dass ich beim Aufmarsch der Truppe dabei sein würde. Ich habe ihn am Vorabend angerufen, „Hör mal, Vati, wenn du morgen kommst, brauchst du mich nicht bei den Soldaten suchen, die da exerzieren. Ich werde in der Küche sein und spülen.“ Und er so: „Wie? Was? Küche?“.(lacht)

Das gab natürlich ein riesiges Donnerwetter. Ich weiß noch, dass ich 50 Pfennig in den Münzsprecher geworfen hatte und für die Dauer der ersten 30 Pfennig hieß es die ganze Zeit nur, „Überlege dir eine gute Ausrede, Junge!“. Dann brach das Gespräch ab und ich war wie niedergeschlagen. Ich hatte das Gefühl, ihn tief enttäuscht zu haben. Am nächsten Tag lief ich auf dem Weg in die Küche zufällig an seinem geparkten Auto vorbei. Ich habe schnell „Es tut mir leid“ auf einen Zettel geschrieben und ihn hinter den Scheibenwischer geklemmt. Genau in dem Moment kam mein Vater mit dem Bataillonskommandant um die Ecke, sah mich da an seinem Wagen stehen - und nahm mich in die Arme! Neben diesem alten Oberst stehend, sagte mein Vater, „Junge, du hast schon größeren Mist gebaut“, drückte mich und ließ mich gehen. Ich fühlte mich nur noch zum Heulen. Klar durfte ich dann jahrelang zuhause keine Witze mehr über die Bundeswehr machen. Mein Vater hatte mir verziehen, aber nur unter der Prämisse, dass ich meine Entscheidung ernst meinte. Er hätte eine politische Verweigerung nicht anerkannt, aber die Gewissensentscheidung im ursprünglich gemeinten Sinn war okay für ihn.

Wie lange hast du eigentlich bei deinen Eltern gelebt? Zu Beginn der Toten Hosen hast du noch zuhause in Mettmann gewohnt?

Opel-Gang, 1983

Ja. Ich glaube, ich habe erst 1983 Abi gemacht. Erschreckenderweise. Ich will mir das immer schön reden, und wenn ich lange nicht nachgeschaut habe, dann sage ich immer, dass es 1980 war.(lacht) Wir haben 1983 nachts das „Opel-Gang“-Album aufgenommen, und tagsüber habe ich die Abi-Klausuren geschrieben. Deshalb sind die auch alle nicht besonders gut geworden.

Die Hosen-Songs oder die Abi-Klausuren?

Beides hätte besser sein können.(lacht) Im Juni 1983 war jedenfalls die Schule aus und im Oktober wurde ich wie erzählt von der Bundeswehr eingezogen. Da war ich acht Monate, bevor meine Verweigerung anerkannt wurde. Dann habe ich ein Jahr in der Nervenheilanstalt in Düsseldorf-Grafenberg meinen Zivildienst gemacht. Seit dieser Zeit war ich auch offiziell von zuhause raus, danach habe ich nie mehr bei meinen Eltern gewohnt. Aber schon vorher, in der zwölften oder dreizehnten Klasse, hatte ich eine Freundin, die in Düsseldorf wohnte. Irgendwann habe ich meinem Vater erklärt, ich sei jetzt 18 und liiert mit einem Mädchen. Ich würde nicht mehr ständig zuhause übernachten, sondern nur noch hin und wieder. Mein Vater hat da keine Probleme gemacht, für ihn war das okay. Solange ich zur Schule ging, durfte ich bei meiner Freundin schlafen, auch in der Woche. Sie hatte sich bei uns zuhause vorgestellt, wenn auch ein bisschen unseriös, weil sie mit einem Spitfire angefahren kam und grell-blond gefärbte Haare hatte. Meine Eltern fragten sich wahrscheinlich, was das wohl für eine Nudel war. Sie sind mit Andrea dann aber jahrelang sehr gut ausgekommen.

Mit dem Spitfire habe ich in der Schule dann auf Angeber gemacht und ihn immer neben die Lehrerautos gestellt, was letztlich auch schon ein Affront war, wenn die da mit ihrem VW Golf ankamen. Aus demselben Auto wurde ich übrigens wegen Alkohol am Steuer nach einem ZK-Konzert rausgeholt. Die Polizei hatte sich hinter das Okie Dokie gestellt, wo wir gespielt hatten. Dort haben sie jeden abgefischt, der rauskam. Ich war gerade mal zehn Meter gefahren und schon sah ich eine rote Kelle und musste rechts ran. Natürlich war ich total betrunken.

Und dieser Spitfire liegt so flach auf der Straße – als ich die Tür aufmachte und dabei aus meiner Hosentasche eine Münze auf den Asphalt kullerte, fiel ich beim Versuch sie aufzuheben seitlich aus dem Auto raus.(lacht) Daraufhin hat irgendein Streifenpolizist den Wagen geparkt und ich wurde auf die Wache gebracht, in die Ausnüchterungszelle.

Wie ging es damals weiter mit deiner Wohnsituation? In deinem Buch schreibst du, dass du Mitte der Achtziger zusammen mit eurem ehemaligen Gitarristen Walter November in einem Gartenhäuschen in Düsseldorf-Flingern gewohnt hast. Was hatte es damit auf sich?

Das war auf der Gaußstraße. Unser damaliger Drummer Trini hatte da mit mehreren Freunden zu fünft ein Grundstück gemietet. Es gab zwei Haupthäuser mit jeweils ein oder zwei Wohnungen. Trini wohnte in einer davon, und hinten gab es eben noch dieses Gartenhaus. Da bin ich dann eingezogen. Es war eine fantastische Zeit, weil alle Toten Hosen - bis auf Kuddel - in Flingern im Umkreis von 200 Metern versammelt waren. Andi und Breiti wohnten auf der Bruchstraße, Trini und ich auf der Gaußstraße. In der Mitte, auf halbem Weg, war der Jet-Grill, für alle gut erreichbar. Unser Roadie und Freund Bollock wohnte eine Zeitlang über dem Grill. Dem hatten wir da eine Wohnung besorgt. Es war eine lustige Phase.

„Es war eine lustige Phase“: Campino und Trini 1983

Nachts sind wir zum Beispiel mal über den Zaun vom Flinger Broich geklettert und haben auf dem Fußballplatz von der Fortuna trainiert. Sie hatten dort diese Pappmännchen für ihr Training, aus denen man eine Verteidigungsmauer bilden konnte. Die haben wir dann aufgestellt, um bis zum frühen Morgen Freistoßtricks zu üben. Manchmal sind wir auch mit ein paar Jungs in das Schwimmbad von Rheinstadion eingebrochen und vom Zehnmeterbrett gesprungen.

Damals schien uns alles möglich. Es war die Zeit der großen Freiheit, wir waren weg von zuhause, hatten uns als Bande versammelt und zelebrierten das auch. In diesen Tagen war Flingern auch noch nicht hip, vom lustigen Studentenchic wie heutzutage kann keine Rede gewesen sein. Das war ein ziemlich raues Arbeiterviertel.

Frisch infiziert mit dem Punk-Virus: Campino im April 1977 in London

Das muss ja die Zeit gewesen sein, in der Punk für dich das Maß aller Dinge war und dich andere Sachen wenig interessierten. Noch bevor es Punk gab, hattest du als Kind aber eine bedingungslose Liebe zu England entwickelt. Im Buch berichtest du auch, wie die Queen einmal dir allein gewinkt hat, als du acht Jahre alt warst. Wie war es eigentlich, als dann Punk in dein Leben trat und zu deiner großen Liebe wurde? Taten sich da Konflikte auf zwischen deiner England-Verehrung und den sehr englandkritischen Songs der Punkbands? Du hast die Sex Pistols mit „God Save The Queen“ eben schon selbst zitiert, aber da gab es ja noch viel mehr, und das war alles nicht gerade patriotisch.

Klar, aber … die Sex Pistols waren natürlich genau so englisch wie die Queen und England ohne eines dieser beiden Elemente für mich gar nicht vorstellbar. Natürlich waren die ganzen Punkbands in London viel kritischer mit ihrem System als ich, auch was die Royal Family anging. Das hängt auch damit zusammen, dass sie täglich die Realität erlebten, das abgewrackte London der siebziger Jahre. Sie haben die damalige sozialen Härte ganz anders mitbekommen als ich, der ja immer nur in den Ferien dort war. Für mich war England immer kuschelig, wir sind zu unseren Verwandten gefahren und ans Meer. Ich habe das alles nicht als sozialen Brennpunkt wahrgenommen. Als dann Punk losbrach, hat mich erstmal nur die Wucht der Musik angesprungen. Die fand ich großartig. Danach habe ich mich erst mit den Texten befasst. Als erstes waren da das wilde Schlagzeug, die Gitarren und der hysterische Gesang. Dann erst kam die Frage, worüber singen die eigentlich?

Als ich die Stimme von Jimmy Pursey, Sham 69-Sänger, das erste Mal gehört habe, war ich so begeistert, dass ich fast Tränen in den Augen hatte.

Ich dachte, warum machen die keine eigene Bewegung?„Borstal Breakout“, „They Don’t Understand“, „George Davis Is Innocent“ - das war doch der Wahnsinn! Die Anfangsjahre des Punk waren für meine musikalische Leidenschaft und meinen Hörgeschmack entscheidend. Jeden Tag kam etwas raus, bei dem man ausrief, „Das gibt es doch jetzt gar nicht, das ist ja irre!“. The Clash natürlich, „London’s Burning“ oder Stiff Little Fingers. Es gab Lieder, die sind sofort in meinem Ohr explodiert, für andere habe ich ein bisschen gebraucht.

Für die Ramones zum Beispiel. Als ich ihr Debütalbum zum ersten Mal aufgelegt habe, empfand ich das ein bisschen als Bubble Gum-Musik – zu unpolitisch, zu funny. Ich verstand die Ironie der Texte nicht. Bei weitem nicht so beeindruckend und powerful wie „Never Mind The Bollocks“. Erst nach ein paar Tagen und mehrmaligem Spielen habe ich den Humor, dieses Abgedrehte, das Comichafte der Ramones verstanden. Doch es war nicht so, dass sie einer meiner Top 3-Lieblingsbands waren. Im Rückblick sind sie aber für mich zu einer der wichtigsten Gruppen geworden. Gerade durch dieses überzeichnete, pizzamäßige, das sie so an sich hatten, ihre Schlichtheit.

In meiner Wahrnehmung war Punk auf jeden Fall erstmal ein sehr englisches Phänomen. The Jam, The Clash, The Stranglers, anfangs auch The Boomtown Rats. Die Amerikaner spielten schon auch mit und ich habe da keine großen Unterschiede gemacht – die Alben der Heartbreakers und der Dead Boys fand ich genial. Aber es dauerte länger, bis diese Scheiben in Europa erhältlich waren. Gerade Schallplatten mit kleinen Auflagen waren schwer zu kriegen. Die USA waren wirklich deutlich weiter weg. Es gab keinen Onlinehandel, mit dem man sich die Scheiße nach Hause holen konnte. Und es war auch selten, dass amerikanische Bands in Europa gespielt haben, alleine wegen der Reisekosten. England dagegen war nur einen Katzensprung von uns entfernt. Der Besitzer vom Rock On-Plattenladen in Düsseldorf ist einmal in der Woche nach London gefahren und hat kistenweise die neusten Sachen mitgebracht. Es war immer sensationell, wenn er mit seinem Auto vorfuhr, um die Kisten auszuladen. Die ganze Szene war dort und hat sich mit Neuerscheinungen eingedeckt. Für uns war das alternativlos. London war für eine gewisse Zeit das A und O.

Die englischen Punkbands hatten teilweise eher politische Inhalte, manche waren working class-orientiert, es ging um soziale Proteste. US-Bands wie Johnny Thunders & The Heartbreakers oder die Ramones haben hingegen auch einfach Liebeslieder gemacht - du hast es gerade Bubble Gum genannt. Ihr habt euch mit ZK aber auch nicht gerade an Polit-Punk orientiert. In Düsseldorf waren es eher Male und Mittagspause, bei denen man den Eindruck haben konnte, dass die ein bisschen versucht haben, The Clash auf deutsch zu machen. War ZK dagegen, böse gesagt, nicht auch eher Bubble Gum?

Mit ZK wollten wir nicht dem Klischee unseres Umfelds entsprechen und „Haut die Bullen platt wie Stullen“ schreien.

Wir waren in der Punkszene, mit anderen Leuten habe ich gar nicht geredet, und da wollte ich keinen ausgetretenen Weg gehen, sondern mich abgrenzen. Aber wir waren beileibe keine Bubble Gum-Band! Es gab kein einziges „Luft und Liebe“-Lied von ZK. Wir waren eine dadaistisch geprägte Combo, Comicfiguren, Fun-Typen. Wir spielten unseren „Putzfrauensong“, sangen über Friseure („Eddie’s Salon“, Anm. d. Red.) oder Jäger, die ein Reh erschießen („Ballade vom Reh oder der schweigsame Judas“, Anm. d. Red.). Unsere Vorbilder waren Johnny Moped und Alberto y Lost Trios Paranoias, diese Gaga-Typen halt. The Damned fand ich natürlich auch cool, die waren nicht politisch, haben aber totales Chaos veranstaltet. Das hat mich angesprochen! Es gab auch Ivor Biggun, das war auch so ein Wahnsinniger, der nur Blödsinn verzapft hat. Oder John Dowie, der eine Single namens „I Hate the Dutch“ hatte, das waren alles so Quatschtexter, es ging darum, sich lustig zu machen über andere. Das war auch die Ausrichtung von ZK, aber das hatte nichts mit Bubble Gum zu tun. Die Ramones und Johnny Thunders gingen ja auch nicht auf die Bühne, um lustig zu sein.

„Mit ZK wollten wir nicht dem Klischee unseres Umfelds entsprechen“: Irgendwo live 1981

ZK wollte die Leute schon zum Lachen bringen. Gleichzeitig hatten wir das Problem, dass wir manchmal deplatziert wirkten. Wenn zum Beispiel draußen in Hannover auf der Kornstraße gerade eine Massenschlägerei gewesen war, die Leute total aufgeheizt wieder reinkamen und dann standen wir da - diese Clowns aus Düsseldorf mit dem Motto „Höre! Staune! Gute Laune!“. Zu allem Überfluss haben wir dann auch noch irgendeinen Scheiß ins Publikum geschmissen. Fabsi, unser Schlagzeuger, arbeitete in einem Versand für Medikamente, dadurch kam er an hunderte Plastikspritzen ran, die sich hervorragend für eine Wasserschlacht eigneten. Daran haben wir uns immer reichlich bedient und den Käse zu Konzerten mitgenommen. Das war an manchen Abenden völlig verfehlt. Da haben wir dann die ganz harte und schnelle Schule durchgemacht und verstanden, wie schwer es die Comedians haben. Wir von ZK sind mit unserem Gute-Laune-Zeug also regelmäßig in das völlig falsche Umfeld geraten und haben häufig Konzerte gespielt, bei denen es null Applaus gegeben hat. Weil die Leute das manchmal einfach nicht begriffen haben. Oft wurde Punk ja sehr humorlos gesehen, da ging es nur um „1, 2, 3, 4“ und Pogo - und wir waren einfach auf einer ganz anderen Stufe unterwegs. Viele sind da nicht hinterhergekommen.

Auch als die Toten Hosen später den wahren Heino präsentierten, haben die Punks bei seinen ersten Auftritten noch gebuht und Dosen geworfen. Sie fühlten sich veräppelt. Später triumphierte unser Heino und wurde für die Leute zu einem Höhepunkt unserer Shows. Ich bin im Juni 1979 in Hamburg mit ZK auf die Bühne gegangen, trug eine Lederhose und sang „Heimweh“ von Freddy Quinn. Das war für die meisten zu viel. „Runter da! Arschloch! Mehr Pogo, Loide!“ Aber auch dafür wurden wir später geliebt. Man kann sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, dass es eine gewisse Zeit brauchte, bis das Publikum bereit war, so etwas zu akzeptieren.

Aber am Anfang stand da immer die Konfrontation. Wir sind nicht den leichten Weg gegangen.

Interview mit Andreas Frege, Teil 2/2